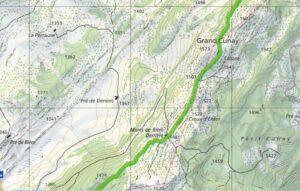

Jura山地は細長く、スイスの北側、隣の国との境にずずっと伸びています。北東から南西に行くにしたがって山が高く険しくなっていきます。尾根を伝うロングトレイルでいうと、今回歩いた区間は南西の終わりの方。

今回の最高地点Mont Tendreが1600m超、下に見える平地は500m前後なので標高差があって眺めはいいです。木が邪魔しなければスカッとした眺めをずっと楽しみながら歩けます。

Mur en pierres sèches jurassien。石積みの壁はモルタルやセメントなどのツナギなしで積んだもの。しかも自然の石のみ。セメントなどを使わない代わりに一つ一つの石が壁の安定に必要。

相当昔から人が住んでいた、あるいは人の往来のあった地域でしたが、17~18世紀までは鉄とか木材で家畜用の柵を作っていました。

しかし牧草地の拡大とそれに伴う森林の後退、木材の不足から1718年には柵に木を使うことが禁止され、石で壁を作ることになりました。

元々は麓の教会の坊さんが自陣地との境に石で壁を作っていたことから始まったようですが、19世紀には専任の石壁づくり職人がつくるようになりました。まずは隣のフランスのブルゴーニュから、のちにはイタリアのベルガモから職人がやってきて、地中海式技術でもって壁を造っていきました。

この石壁、厚みがかなりあり、しかもモルタル等で塞がれていないので虫やトカゲなどの小動物の生息地としても大事なんだそうです。

Mont Tendreからは下りです。Alpage du Mont Tendreという名が見えますね。Alpage=高地での放牧牧畜。

いましたね、牛。ものすごく遠くに写ってます。彼ら本当に道の真ん中を占拠していたので、そばをゆっくりゆっくり刺激しないように通り、遠ざかってから写真を撮ったのだった。

Mont Tendreからだいぶ下りてきて平地に近い感じですが石壁で囲まれています。

石壁に限らず牛柵などの囲い全般、人間が通れる隙間というか切れ目は様々です。ここは石壁に踏み台の石があって通れるようになってました。「切れ目」の見つけ方は、ハイキング道だったら、そこに写真のように黄色の表示板などの印があって、ここ通れるよ、と遠くからでもわかるようになってることです。

この写真、道が不明瞭ですが、カーブした道の左横、写真の真ん中あたりに小さく木の杭があるのがわかりますか?杭の上半分は黄色で塗られていました。これもハイキング道ですマーク。

Jura Vaudoisでは山地でのチーズを作っている建物や家畜を飼っている建物などをChalet(シャレ)と呼びます。Chaletって湖畔などにある瀟洒な一軒家住居のこともさしますが、ここでは伝統的な農家の作業所。

グリュイエールチーズ、Tomme vaudoisという柔らかい小さめの丸形チーズ、Sérac、それに次回お話しするVacherin Mont d’Orなどのチーズが作られている地域です。

Col du Mollendruzまで来るとようやくバス停がありますが本数が少なく週末祝日のみの運行です。Le Pontまで行くとレストラン、ホテル、鉄道駅があります。公衆トイレが駅に行く途中の湖畔にあります(駅そばにもあるという話だが)。Le Pontは観光基地だけどスーパー等の店舗はありません。スーパーがあるのは湖の西端のLe Sentierの方。ちょっとした食料が売ってるかもしれないパン屋はあります。MarchairuzからLe Pontまで距離が20㎞、6時間コースです。途中から西側の湖畔に下りるバリエーションもありますが、それなりに距離があるんですよね。

写真と歩行は2016年9月中旬

下のリンク、記事はフランス語ですが、中ほどに壁を作ってる(修復している)作業の動画があります。写真も。

やはり仏語ですが、「石壁」の歴史について

Vallée de Joux公式観光HP https://www.myvalleedejoux.ch/en/

コメント